○兵庫教育大学学校教育学部履修規程

昭和57年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)(以下「学則」という。)に基づき,本学学校教育学部において開設する授業科目,単位数及び履修方法等について定める。

(教育系(グループ))

第2条 本学学校教育学部に,別表第1のとおり学生が取得しようとする教員免許状に対応した教育系(グループ)を置く。

(授業科目の区分)

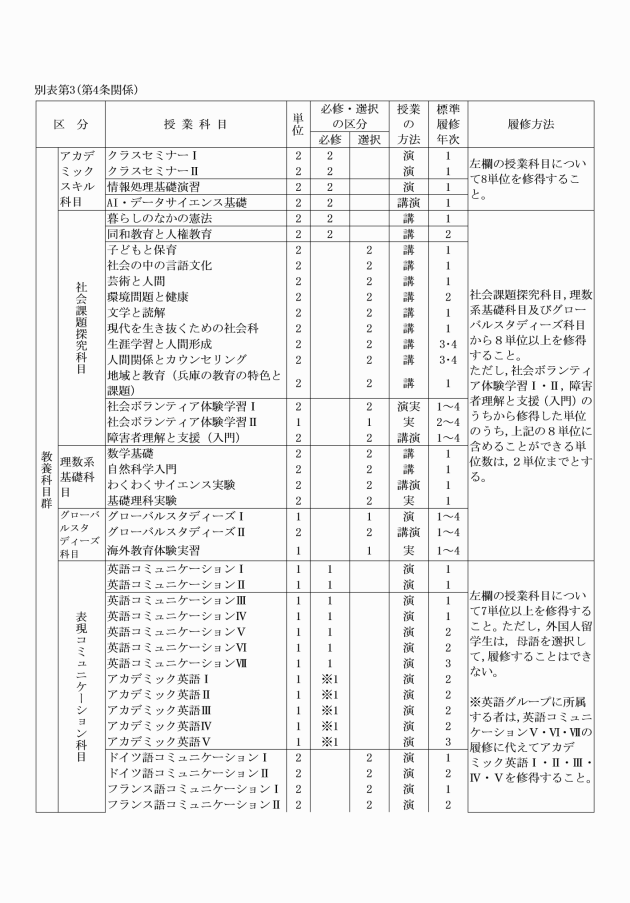

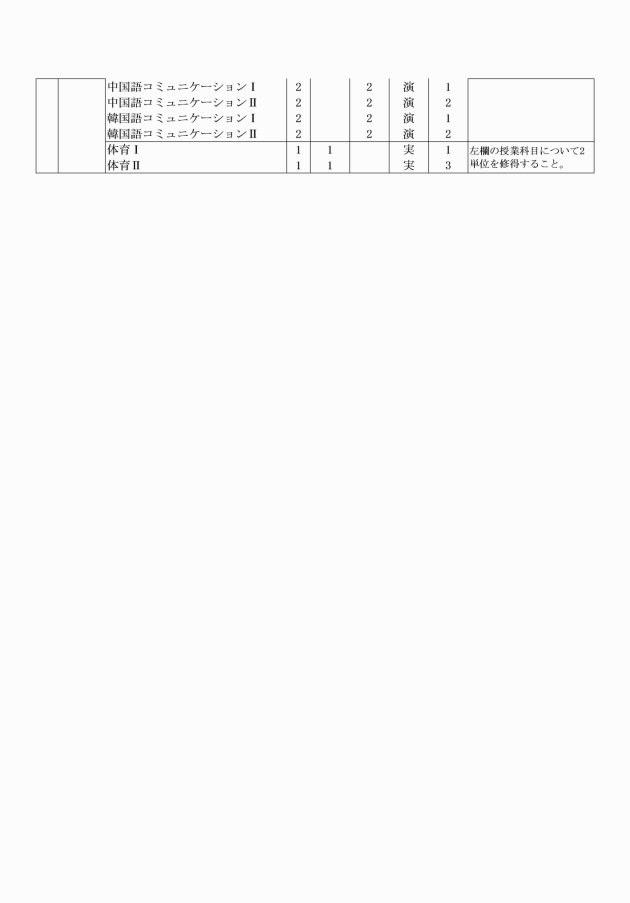

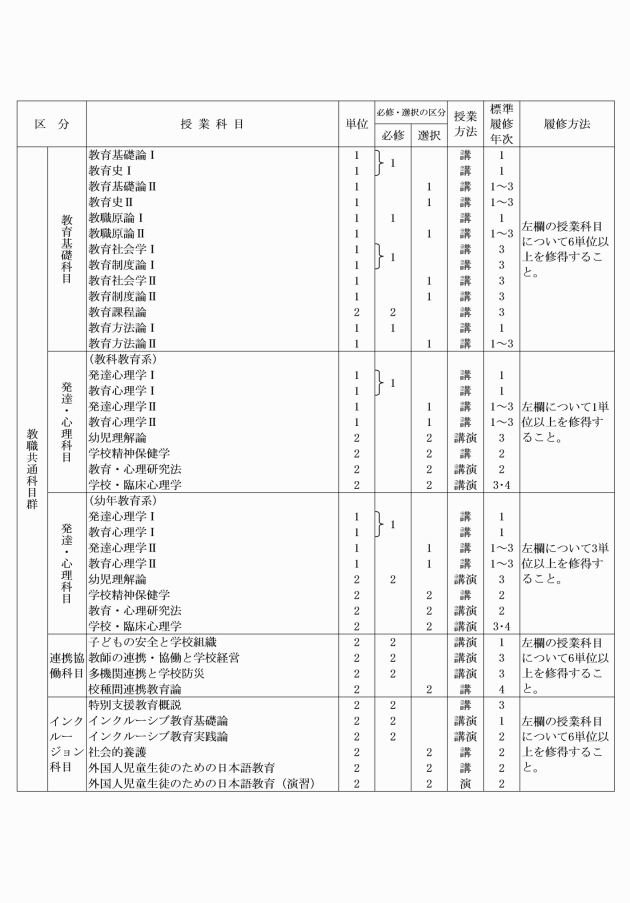

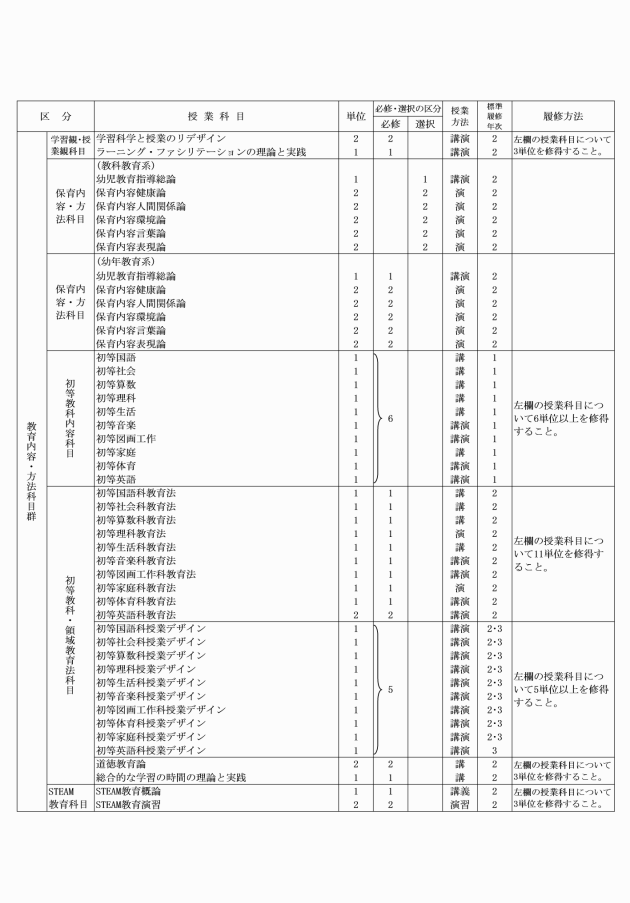

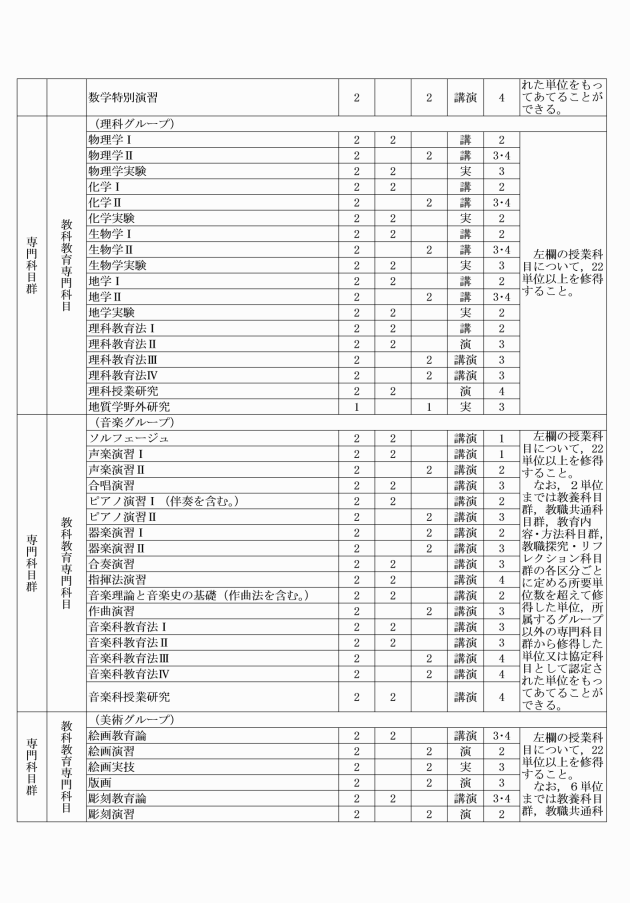

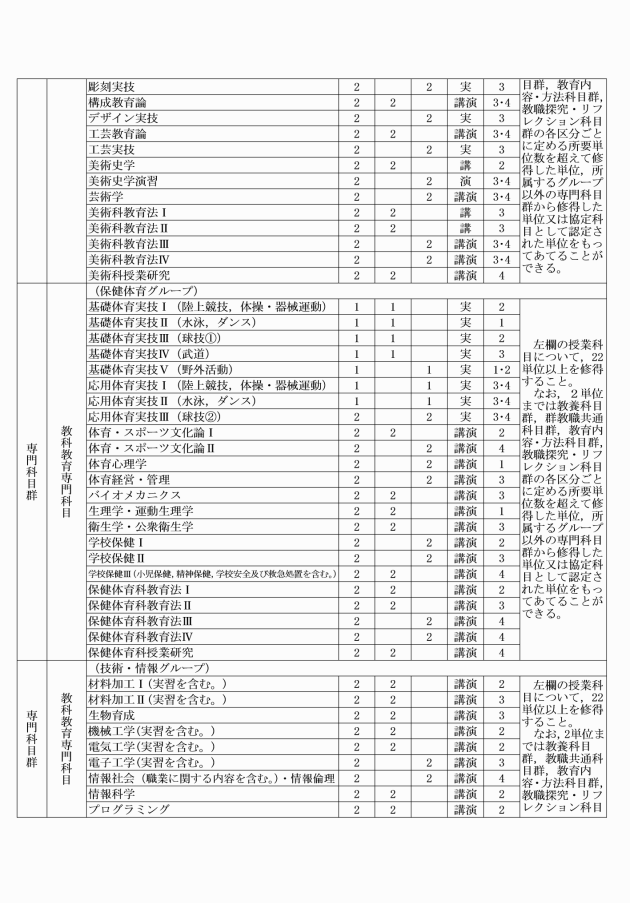

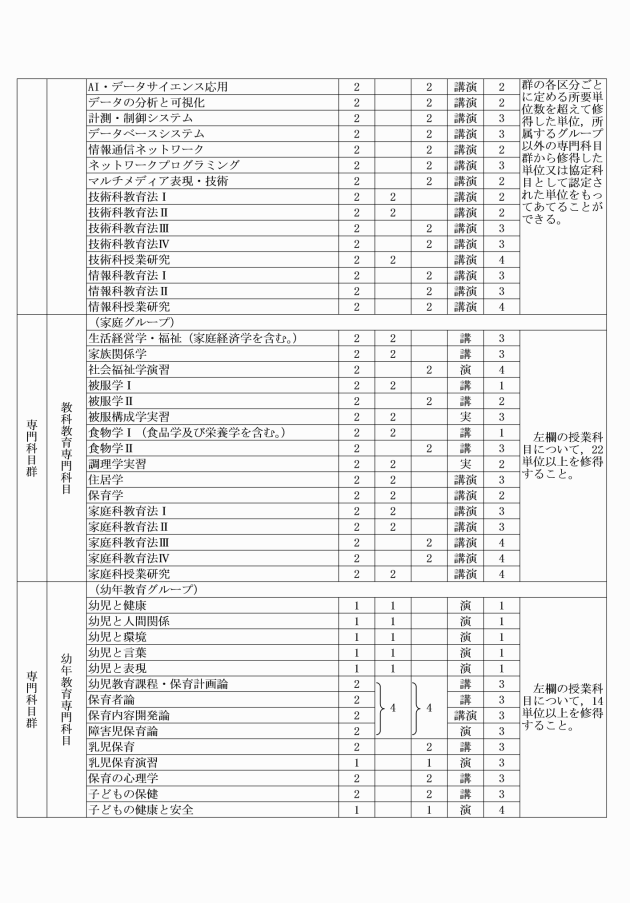

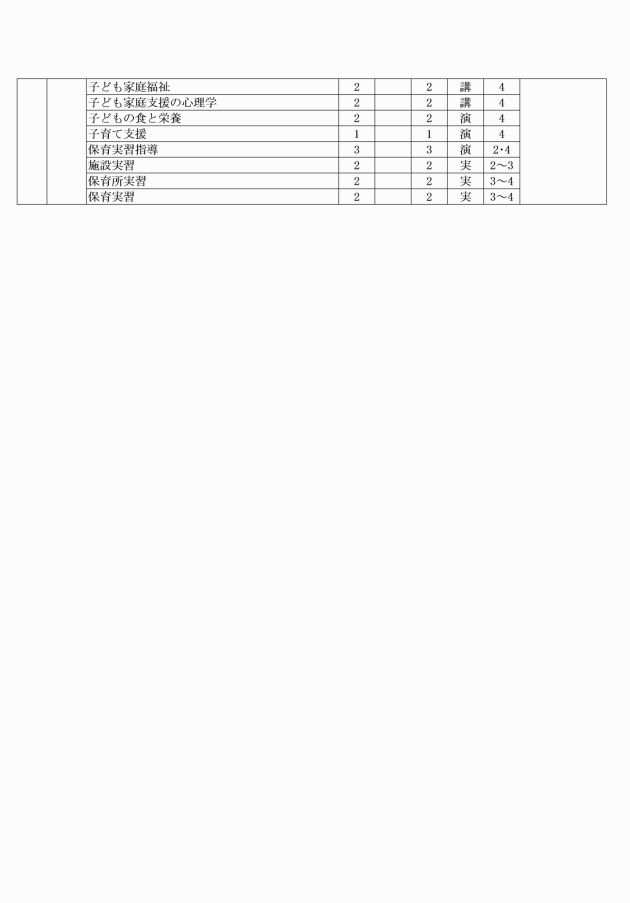

第3条 教育の充実を図るため,授業科目を別表第2のとおり区分する。

(外国人留学生に対する特例)

第5条 外国人留学生に対しては,前2条に規定するもののほか,日本語科目及び日本事情に関する科目を置くものとする。

(単位の計算方法)

第5条の2 学則第40条第1項第3号及び第4号の基準により単位数を計算する授業科目(単位数の計算の基準が同じ授業の方法を併用するものを除く。)及びその計算方法は,別表第4の2のとおりとする。

(多様なメディアを高度に利用した授業の実施)

第5条の3 多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる授業科目は,別に定める。

(卒業に必要な単位数)

第6条 学校教育学部の卒業に必要な単位数は,別表第5のとおりとする。

(教員の免許状)

第7条 学校教育学部の学生が,卒業に必要な単位数を修得することによって取得することができる教員の免許状取得の所要資格は,次のとおりとする。

学生が所属する区分 | 取得することができる教員の免許状取得の所要資格 |

教科教育系 | 小学校教諭1種免許状及び中学校教諭2種免許状(国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭又は英語の教科) |

幼年教育系 | 幼稚園教諭1種免許状及び小学校教諭1種免許状 |

2 卒業に必要な単位数のほか教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の定めるところに従い,所定の単位数を修得することによって取得することができる教員の免許状取得の所要資格は,別表第6のとおりとする。

(保育士資格)

第7条の2 学校教育学部の学生は,卒業に必要な単位数のほか児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の定めるところに従い,所定の単位数を修得することによって保育士資格を取得することができる。

(学校図書館司書教諭講習相当科目)

第7条の3 学校教育学部の学生は,卒業に必要な単位数のほか学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年8月6日文部省令第21号)の定めるところに従い,所定の授業科目の単位を修得することによって,相当する学校図書館司書教諭講習の科目の単位を修得したものとみなす。

(履修の登録)

第8条 学生は,当該学年内に履修しようとする授業科目について,別に定めるところに従い履修登録を行わなければならない。

2 履修登録をしていない授業科目は,履修し,試験を受けることができない。

3 既に単位を修得した授業科目は,再履修することができない。

(履修登録の上限)

第8条の2 学生が,1年間に履修登録することができる単位数の上限は,年間49単位とする。ただし,履修登録の上限単位数には,別表第7に掲げる授業科目の単位数は含まないものとする。

(定期試験)

第9条 定期試験は,当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとする。

2 教育上必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず定期試験を学年末に行うことができる。

3 定期試験は,筆記若しくは口述による試験又は報告書,作品若しくは実技の審査によって行うものとする。

(追試験,再試験)

第10条 定期試験の追試験は行わない。ただし,疾病その他やむを得ない理由があると授業担当教員が認めた場合は,追試験を行うことができる。

2 定期試験及び追試験の再試験は行わない。ただし,特別の事情があると学校教育学部教務委員会が認めた場合は,再試験を行うことができる。

(不正行為)

第11条 前2条に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは,その者の当該学期に履修したすべての授業科目に係る成績を不合格とする。ただし,学校観察実習(実地教育I),フレンドシップ実習(実地教育II),初等基礎実習(実地教育III),中等基礎実習(実地教育IV),施設実習,保育所実習,保育実習に係る成績については適用しない。

(成績の評語)

第11条の2 成績の評語は,S(90点以上100点以下),A(80点以上90点未満),B(70点以上80点未満),C(60点以上70点未満)及びF(60点未満)とする。

(学修成果の評価)

第11条の3 履修登録した各授業科目の成績に対して,グレードポイント(以下「GP」という。)を与え,これに基づき1単位当たりの成績の平均値(以下「GPA」という。)を算出する。

2 GP及びGPAの算出方法については,別に定める。

(単位の授与を受ける資格)

第11条の4 次の各号のいずれかに該当する学生は,単位の授与を受ける資格がないものとする。

(1) 当該授業科目の履修登録をしていない者

(2) 当該学期に休学した者

(3) 当該学期に停学(停学の期間が1月を超えない場合を除く。)となった者

(4) 当該学期の途中に退学した者

(保育士資格の対象科目に係る単位の授与)

第11条の5 第7条の2に規定する保育士資格の対象授業科目については,出席時間数が授業総時間数の3分の2(実習による授業科目にあっては,5分の4)に満たない者には,単位を与えない。

(授業料未納除籍とされた者が履修した授業科目に係る単位の授与)

第11条の6 学則第84条第1号の規定により除籍された者が授業料未納期間に履修した授業科目については,単位を与えない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,別に定める。

附則

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年4月1日規程第3号)

この規程は,昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月16日規程第3号)

1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日に学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(平成2年12月12日規程第11号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月16日規程第3号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月15日規程第3号)

1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日に学校教育学部の学生として在学中の者については,改正後の兵庫教育大学学校教育学部履修規程第7条第1項の表及び別表第5の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成6年3月31日規程第4号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年2月8日規程第2号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日規程第2号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月21日規程第3号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月9日規程第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月10日規程第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規程第17号)

1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(平成13年3月14日規程第9号)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「初等国語科教育法」,「初等社会科教育法」,「人格心理学演習」,「児童文学論」,「児童文学演習」,「数学科教育法」,「生態学」,「初等図画工作科内容論」及び「美術教育の方法と技術」の標準履修年次並びに「人格心理学」の授業の方法に係る規定は,平成12年度入学者から適用する。

附則(平成14年3月13日規程第4号)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「外国史演習I」,「法律学演習」,「経済学演習」及び「社会学演習II」の標準履修年次に係る規定は,平成12年度以降に入学した者に,「倫理学概説・演習」の標準履修年次及び「保育学(家庭看護を含む。)」の授業の方法に係る規定は,平成13年度に入学した者に,それぞれ適用する。

附則(平成15年3月11日規程第6号)

1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「教育情報処理論」の授業の方法並びに,「初等理科内容論」,「物理学実験」及び「家庭科教育法II」の標準履修年次に係る規定は,平成13年度以降に入学した者に,「経済学概説(国際経済を含む。)」の標準履修年次に係る規定は,平成14年度以降に入学した者に,それぞれ適用する。

附則(平成15年7月9日)

この規程は,平成15年7月9日から施行する。

附則(平成15年10月1日)

この規程は,平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「ボランティア体験学習」の標準履修年次に係る規定は,平成13年度以降に入学した者に,「幼児教育思想論」,「子どもの遊びと文化」,「幼児教育内容開発論」,「小児保健」,「被服学II」,「被服学構成学実習」,「住居学(製図を含む。)」及び「住居学演習」の標準履修年次に係る規定は,平成14年度以降に入学した者に,「健康教育の考え方と方法」,「運動方法学III(バスケットボール・サッカー型)」,「運動方法学V(ソフトボール・バレーボール型)」,「運動方法学VI(武道)」,「体育経営・管理」,「人体解剖学」及び「フィールドワーク技法I」の標準履修年次に係る規定は,平成15年度に入学した者に,それぞれ適用する。

附則(平成16年12月15日)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(平成17年3月9日)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 教育臨床系コースは,改正後の兵庫教育大学学校教育学部履修規程の別表第1(第2条関係)の規定にかかわらず,平成17年4月1日前に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成17年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「学校環境心理学基礎論」,「心理学研究法」,「教育臨床II」,「芸術学」及び「芸術学演習」の標準履修年次に係る規定は,平成15年度以降に入学した者に適用する。

附則(平成17年9月6日)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年12月14日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,第8条の2,第11条の2,第11条の3及び別表第7の改正規定を除き,なお従前の例による。ただし,第8条の2及び別表第7の改正規定は,改正前の規定の適用を受ける旨を希望し,学長が許可した者については,改正前の規定を適用することができるものとし,また,第11条の2及び第11条の3の改正規定は,平成16年4月1日以降に入学した者に適用し,同日前に入学した者については,なお従前の例によるものとする。

附則(平成18年3月8日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「自然界とその数理システム」及び「教育臨床III」の標準履修年次に係る規定は,平成16年度以降に入学した者に,「動物学」及び「岩石学」の標準履修年次に係る規定は,平成17年度以降に入学した者にそれぞれ適用する。

附則(平成19年3月14日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(平成20年3月11日)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(平成21年3月11日)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,改正後の兵庫教育大学学校教育学部履修規程別表第3(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成22年3月10日)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「運動方法学Ⅱ(水泳・野外活動)」,「運動方法学Ⅵ(武道)」の標準履修年次に係る規定は,平成21年度以降に入学した者に,「住居学演習」の標準履修年次に係る規定は,平成20年度以降に入学した者にそれぞれ適用する。

附則(平成22年10月6日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月9日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月14日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月14日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(平成25年3月14日)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,第8条,第10条,第11条の4,第11条の5,第11条の6の改正規定を除き,なお従前の例による。

附則(平成26年3月13日)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(平成27年3月11日)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,第7条の3の改正規定を除き,なお従前の例による。

附則(平成29年3月14日)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「部活動の指導と運営」の新設に係る規定,及び「学校経営と学校図書館」,「学校図書館メディアの構成」,「学習指導と学校図書館」,「読書と豊かな人間性」,「情報メディアの活用」,「英米文学特論」,「英米文学研究Ⅱ」の標準履修年次に係る規定は,平成25年度以降に入学した者にそれぞれ適用する。

附則(平成30年3月14日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月13日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(令和2年3月11日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の改正規定中「音楽科教育法I」及び「音楽科教育法III」の標準履修年次に係る規定は,令和元年度以降に入学した者に適用する。

附則(令和3年3月17日)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(令和4年3月16日)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(令和4年4月13日)

1 この規程は,令和4年4月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(令和4年5月11日)

この規程は,令和4年5月11日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年3月15日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(令和6年3月13日)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

附則(令和7年3月11日)

1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

教育系(グループ) | |

教科教育系 | 国語 |

英語 | |

社会 | |

数学 | |

理科 | |

音楽 | |

美術 | |

保健体育 | |

技術・情報 | |

家庭 | |

幼年教育系 | 幼年教育 |

別表第2(第3条関係)

授業科目の区分 | 内容 |

教養科目群 (アカデミックスキル科目,社会課題探究科目,理数系基礎科目,グローバルスタディーズ科目,表現コミュニケーション科目) | 複雑かつ急激に変化する現代社会において求められる教員としての教養を培うことを目的に,教養科目群としてアカデミックスキル科目,社会課題探究科目,理数系基礎科目,グローバルスタディーズ科目,表現コミュニケーション科目を開設する。 |

教職共通科目群 (教育基礎科目,発達・心理科目,連携協働科目,インクルージョン科目) | あらゆる教育活動に共通して求められる教員としての資質・能力を培うことを目的に,教職共通科目群として,教育基礎科目,発達・心理科目,連携協働科目,インクルージョン科目を開設する。 |

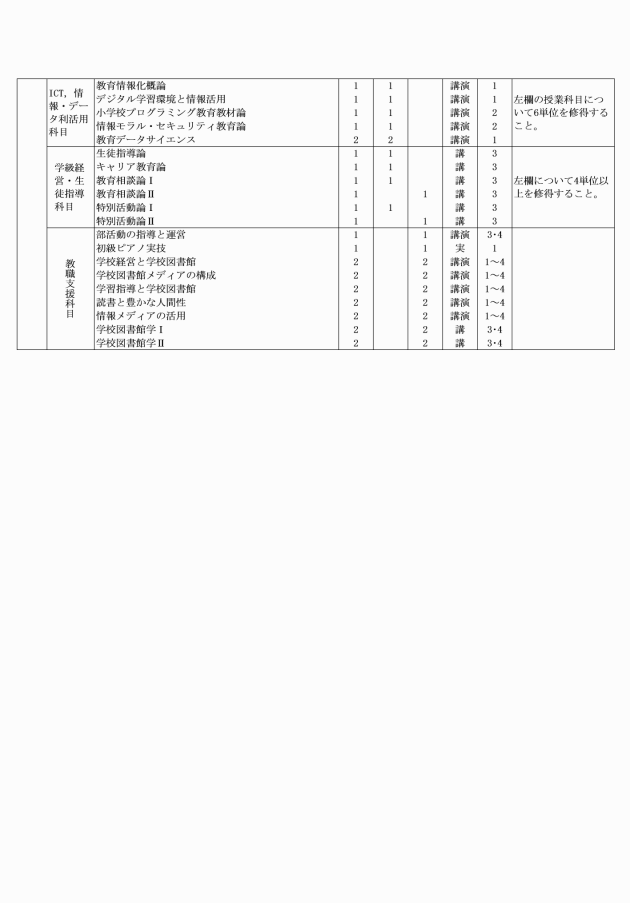

教育内容・方法科目群 (学習観・授業観科目,保育内容・方法科目,初等教科内容科目,初等教科・領域教育法科目,STEAM教育科目,ICT,情報・データ利活用科目,学級経営・生徒指導科目,教職支援科目) | 学習指導や生徒指導等の各教育活動に求められる教員としての資質・能力を培うことを目的に,教育内容・方法科目群として,学習観・授業観科目,保育内容・方法科目,初等教科内容科目,初等教科・領域教育法科目,STEAM教育科目,ICT,情報・データ利活用科目,学級経営・生徒指導科目,教職支援科目を開設する。 |

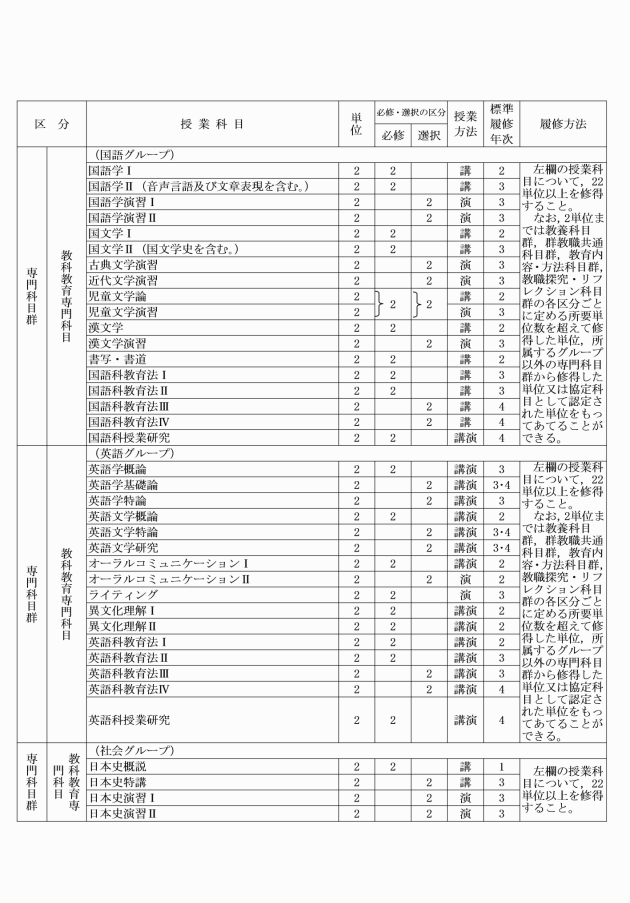

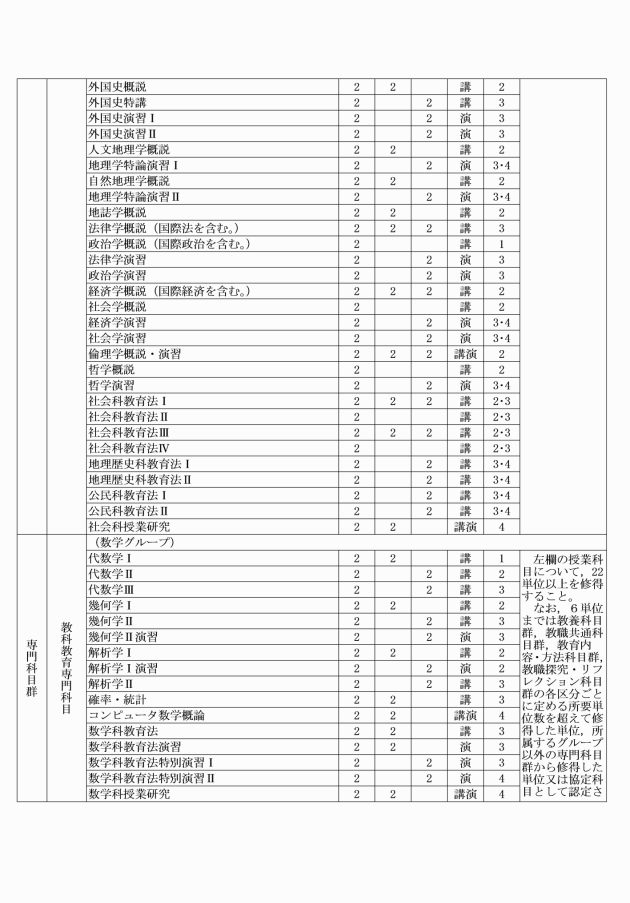

専門科目群 (教科教育専門科目,幼年教育専門科目) | 教科教育又は幼年教育に関する高度な専門性を培うことを目的に,専門科目群として,教科教育専門科目,幼年教育専門科目を開設する。 |

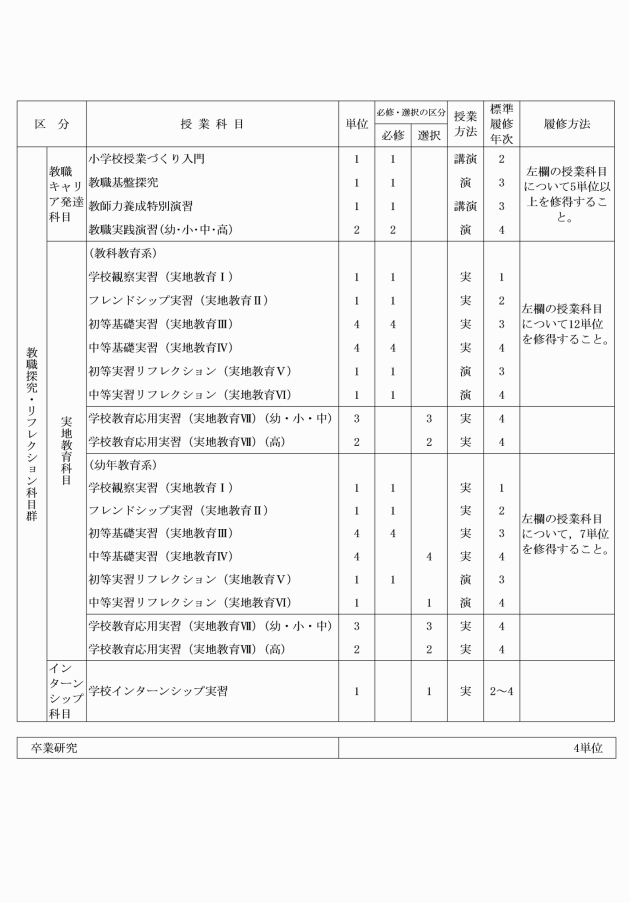

教職探究・リフレクション科目群 (教職キャリア発達科目,実地教育科目,インターンシップ科目) | 上記の科目群での学びを再構成し,教職の専門性を継続的に高め続ける資質・能力を培うことを目的に,教職探究・リフレクション科目群として,教職キャリア発達科目,実地教育科目,インターンシップ科目を開設する。 |

協定科目 | 単位互換協定に基づき,他の大学において履修する授業科目とする。 |

別表第4(第5条関係)

区分 | 授業科目 | 単位数 | 授業の方法 | 標準履修年次 | 履修方法等 |

日本語科目 | 日本語コミュニケーション | 1 | 講・演 | 1 | 左欄の授業科目を修得したときは,教養科目群のうち社会課題探究科目(暮らしのなかの憲法及び同和教育と人権教育を除く。)及び理数系基礎科目については3単位までを日本語リーディング及び日本事情の単位で,表現コミュニケーション科目(体育I及び体育IIを除く。)については2単位までを日本語コミュニケーション及びアカデミック日本語の単位で代えることができる。 また,表現コミュニケーション科目(体育I及び体育IIを除く。)については英語コミュニケーションI,英語コミュニケーションII,英語コミュニケーションIII,英語コミュニケーションIV,英語コミュニケーションV,英語コミュニケーションVI,英語コミュニケーションVII,ドイツ語コミュニケーションI,ドイツ語コミュニケーションII,フランス語コミュニケーションI,フランス語コミュニケーションII,中国語コミュニケーションI,中国語コミュニケーションII,韓国語コミュニケーションI及び韓国語コミュニケーションIIのいずれか2単位を含み,表現コミュニケーション科目(体育I及び体育IIを除く。)または日本語科目から7単位を修得するものとする。 ただし,母語は履修することができない。 |

アカデミック日本語 | 1 | 演 | 1 | ||

日本事情に関する科目 | 日本事情 | 2 | 講 | 2 |

備考

1 外国人留学生に対してのみ適用する。

2 授業の方法の欄中「講」は講義,「演」は演習を示す。

別表第4の2(第5条の2関係)

授業科目 | 1単位当たりの授業時間数 |

英語コミュニケーションI | 30時間 |

英語コミュニケーションII | 30時間 |

英語コミュニケーションIII | 30時間 |

英語コミュニケーションIV | 30時間 |

英語コミュニケーションV | 30時間 |

英語コミュニケーションVI | 30時間 |

英語コミュニケーションVII | 30時間 |

アカデミック英語I | 30時間 |

アカデミック英語II | 30時間 |

アカデミック英語III | 30時間 |

アカデミック英語IV | 30時間 |

アカデミック英語V | 30時間 |

施設実習 | 40時間 |

保育所実習 | 40時間 |

保育実習 | 40時間 |

日本語コミュニケーション | 30時間 |

アカデミック日本語 | 30時間 |

社会ボランティア体験学習I | 演習7.5時間及び実習15時間 |

別表第5(第6条関係)

教育系 (グループ) | 教養科目群 | 教職共通科目群 | 教育内容・方法科目群 | 専門科目群 | 教職探究・リフレクション科目群 | 卒業研究 | 計 |

教科教育系 | 25単位以上 | 19単位以上 | 41単位以上 | 22単位以上 | 17単位以上 | 4単位 | 128単位以上 |

幼年教育系 | 25単位以上 | 21単位以上 | 52単位以上 | 14単位以上 | 12単位以上 | 4単位 | 128単位以上 |

別表第6(第7条関係)

教育系 (グループ) | 第7条第2項の規定による教員の免許状取得の所要資格 |

教科教育系 | 幼稚園教諭一種免許状 中学校教諭一種免許状(国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭又は英語) 高等学校教諭一種免許状(国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,情報又は英語) |

幼年教育系 | 中学校教諭一種免許状(国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭又は英語) 高等学校教諭一種免許状(国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,情報又は英語) |

別表第7(第8条の2関係)

授業科目 |

社会ボランティア体験学習I 社会ボランティア体験学習II 海外教育体験実習 学校図書館学I 学校図書館学II 学校観察実習(実地教育I) フレンドシップ実習(実地教育II) 初等基礎実習(実地教育III) 中等基礎実習(実地教育IV) 学校教育応用実習(実地教育VII) 学校インターンシップ実習 卒業研究 集中講義で行う授業科目(一部を集中講義で行う授業科目を除く。) 学則第43条及び第44条に該当する授業科目(放送大学が開講する授業科目を除く。) 協定科目 |