研究室の特徴・指導方針

兵庫教育大学大学院臨床心理学コースで2024年4月に立ち上がった新しい研究室です。池田研究室では主に人の行動・思考・感情の異常を研究するとともに,臨床心理士と公認心理師の養成,そして現に対人支援職に就いている方の心理臨床教育に取り組んでいます。 大学院ゼミは昼間クラスとフレックスクラスがあり,カリキュラムの都合上,別々に開催しています。ここでは昼間クラスについて紹介します。フレックスクラスに興味のある方は,臨床心理学コースのウェブサイトをご覧ください [ウェブサイト; YouTube]。

臨床心理学コース(昼間クラス)は公認心理師養成および臨床心理士養成に対応しています。そのため院生はほとんどが近い将来に心理臨床の専門家となる人たちです。このゼミではシステム論に基づくブリーフセラピー(とくに解決志向アプローチ)と認知行動療法を中心に学ぶことができます。ゼミ内ではコースで開講される様々な授業と並行してスーパーヴィジョンを実施し,実際の事例から臨床場面での振る舞いやアセスメント,介入などについて学びます。ゼミ生が自主的に学べるよう,とくに入門編から中級程度の書籍を整備しているところです。予算の都合で確約はできませんが,読みたい書籍があれば相談してください。定価で購入できるものは可能な範囲で用意し,神戸キャンパスに配置します。

この研究室では臨床のトレーニングや資格取得だけでなく,研究活動にも力を入れています。池田研究室では量的研究に特化した研究に取り組むとともに,問題のある研究実践行為 (QRPs) を排除した研究を遂行します。たとえば結果を見てから仮説を立てたり(HARKing),p値が基準値未満になるまでサンプリングや分析を繰り返したり(p value hacking)することは,研究知見の再現性を危険にさらす行為です。時代や場所によってはこれらの行為が「研究をうまくやるテクニック」とされたり,指導的立場にある人から指示されたりすることもありました。しかし理由が何であれ,研究知見の再現性を危険にさらすことに違いありません。

これを防ぐためにデータ収集前にゼミ内で仮説と分析方法を確定させます。たとえ仮説が支持されなくても,望ましい結果でなかったとしても,その研究成果が未来へのバトンになることが期待されます。このバトンを作るために,院生には筆頭著者として論文掲載1件以上,学会発表を年1回以上を求めています。また博士課程に進学しない学生には,修士論文を学術雑誌(学内紀要または学会誌)へ投稿するよう求めています。これは研究活動が税金によって支えられており,研究成果を社会へ還元することは当然の責務だからです。

当研究室の標準的な統計ソフトはRです。そのためSPSSやAmosは配備していません。その代わりに,M1の前期にRのインストールからサポートします。SPSSは高機能なソフトウェアではありますが,それと同時に非常に高価なソフトでもあります。ランニングコストがかかり,追加パッケージを購入しないと実施できない手法も存在します。修了生の就職先にSPSSがあるとは限りません。もしSPSSしか使えないと,こういったときに大学院で身につけた力を発揮できなくなってしまいます。そのため当研究室では,オープンソースでありながら柔軟性と拡張性に富んだRの習得を重視しています。

Rは心理学や教育学における基本的な統計解析だけでなく,構造方程式モデリング,項目反応理論,ネットワーク分析,階層構造を持つデータの解析など,比較的複雑な分析にも対応可能です。実際,論文投稿や学会発表においても,Rを用いた解析は国際的にも標準的な手法になりつつあります。私も修士論文以降,統計解析はすべてRでやってきました。解析の手法そのものだけでなく,スクリプトを書いて解析を実行し,再現性を担保するという研究の基本的な態度も,Rを通じて自然と身につけることができます。

指導可能な研究テーマ

指導可能なテーマは,解離,トラウマ,ストレスなどを中心とした臨床心理学・異常心理学的研究です。その他,尺度開発や性能評価に関する研究も守備範囲内です。ゼミ生の研究テーマをご覧頂いたら分かる通り,研究手法や学習状況によってはここに挙げたテーマ以外にも指導可能なことがあります。配属希望の方はいちど相談してください。

進学を希望する学部生の訪問も歓迎します。訪問を希望する方は研究者総覧から私宛にメッセージを送ってください。オンラインでの面談も可能です。ゼミは兵庫県神戸市内の新長田キャンパスプラザで実施していますが,タイミングによっては実際のゼミの見学も可能です。ただし訪問や面談の有無は入試の合否と一切関係ありません。また,守秘義務の関係上,ゼミ生以外は臨床指導を見学できません。

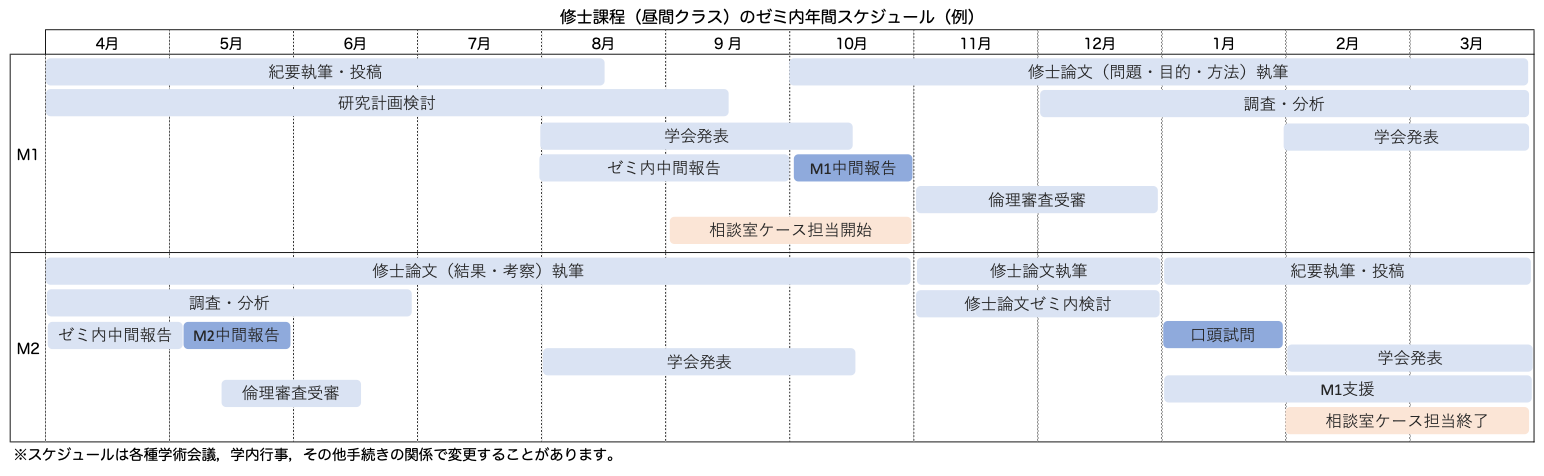

ゼミ内スケジュール

修士課程(昼間クラス)のスケジュール例です。ゼミは基本的に毎週金曜14時50分〜19時00分に開催します。長期休暇中はゼミ生と相談して実施の有無・頻度を決めていますが,心理相談ケースを担当しているゼミ生は定期的なスーパーヴィジョンが必要なため,長期休暇中でも参加が必要です。

M1では,中間発表会と倫理審査をクリアすることが大きな目標です。また卒業論文を紀要か学会誌へ投稿し,学会でも発表します。

M2では2回目の中間発表が最初の関門です。この中間発表までに結果の全容を発表できるよう,準備を進めます。並行して学会でも発表し,学内外の研究者と議論を重ねて修士論文をブラッシュアップしていきます。

博士課程への進学予定のない人は,修士論文を紀要または学会へ投稿します。博士課程へ進学する人は,学術誌への投稿準備を進めます。

上記のスケジュールは研究関係のコンテンツです。実際は学外実習,学内実習,心理相談ケース担当,スーパーヴィジョンなど臨床関係の訓練と並行して2年間過ごすことになります。

きっとハードな2年間になると思いますが,夢に向かって頑張っていきましょう。

研究室メンバー

昼間クラスの院生を紹介します。フレックスクラスの院生は全員有職者であるため,本務への影響を考慮してここには記載していません。なお,写真は本人の了承のもと本人から提供を受けて掲載しています。

M2 岡林 瞳 (Hitomi OKABAYASHI)

項目反応理論を用いた日本語版METEO-Qにおける項目及び性質の検討

M2 沓脱 大志 (Taishi KUNUGI)

若者ケアラーにおける支援の検討―統制感とソーシャルサポートに着目して―

M2 早川 萌百子 (Momoko HAYAKAWA)

認知的援助要請と行動的援助要請が大学生活充実感に及ぼす影響についての比較検討

M1 奥野 歩夢 (Ayumu OKUNO)

傷つき体験によるネガティブな感情表出の制御が及ぼす友人関係における否定的な影響

M1 小林 秀晃 (Hideaki KOBAYASHI)

精神的苦痛の類型的理解に向けた基盤形成

M1 須藤 美歩 (Mifu SUDO)

小児期の体験が解離傾向や感情調整不全を介して不適応的行動に及ぼす影響

M1 手銭 愛香 (Aika TEZEN)

日本における再現性危機